Rejetées par leurs proches, pointées du doigt par leur communauté, de nombreuses victimes de violences basées sur le genre (VBG) au Bénin vivent une seconde violence : celle du rejet social. Entre traditions qui banalisent certaines pratiques, silence familial, et difficulté de réinsertion, la reconstruction est un chemin semé d’embûches. Témoignages poignants et regard sur une réalité encore trop peu racontée.

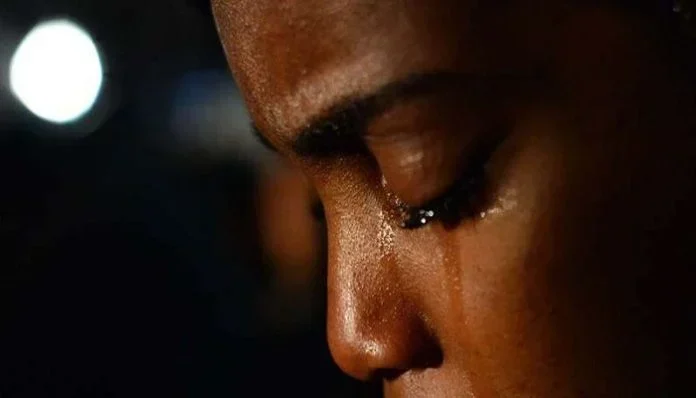

« Quand il m’a violée, j’ai cru que le pire était passé. Mais ma mère m’a dit de me taire pour ne pas salir la famille », Aminat, 17 ans, ne pleure plus. Elle n’a plus de larmes. Violée par un voisin à 15 ans, elle a porté plainte, espérant justice. Mais c’est sa propre mère qui lui a demandé de « se calmer », d’arrêter « de salir le nom de la maison ». Depuis, elle vit chez une tante, loin de son quartier d’enfance. « Je ne peux plus aller au marché là-bas. On me regarde comme si j’étais responsable. » a-t-elle expliqué.

Comme Aminat, elles sont nombreuses au Bénin à vivre la double peine : une violence physique ou sexuelle, suivie d’un rejet social, parfois familial. Pour certaines, c’est une condamnation à vie au silence et à l’oubli.

Une violence « culturellement » tolérée ?

Selon les données du Système Intégré des Données relatives à la Famille, la Femme et l’Enfant – Nouvelle Génération (SIDoFFE-NG), entre janvier 2020 et septembre 2023, 94 001 cas de violences basées sur le genre (VBG) ont été enregistrés au Bénin. Parmi eux, 86,17 % des victimes sont des femmes et des filles. Les violences psychologiques (47,06 %), physiques (15,17 %) et économiques (12 %) dominent largement, révélant l’ampleur et la diversité des abus.

« De 200 cas de violences sexuelles enregistrés entre 2021-2022, le Bénin est passé à 1 117 cas en 2023, puis à plus de 2 000 cas en 2024. Et pour le seul premier trimestre de 2025, plus de 1 500 cas ont déjà été recensés » alerte l’Inf.

Ces chiffres, bien que déjà alarmants, sont largement sous-estimés. Beaucoup de victimes ne dénoncent pas, par peur du rejet, de représailles ou par résignation face à une société parfois complice. Dans plusieurs régions, certaines pratiques comme le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, ou encore la soumission conjugale sont toujours considérées comme des normes sociales, voire des traditions à préserver.

« Il m’a battue devant tout le village, et personne n’a bougé », raconte Brigitte, 36 ans. « Sa mère m’a dit que c’est comme ça que les femmes deviennent sérieuses. » Quand elle a fui chez ses parents, ils l’ont renvoyée chez son mari, disant qu’ils n’avaient « pas élevé une rebelle ».

Entre silence familial et poids des regards

Les témoignages recueillis font ressortir un facteur commun : l’isolement. Beaucoup de survivantes disent avoir été accusées, jugées, ou marginalisées.

Esther, 24 ans, agressée sexuellement par un oncle, a été accusée de « provocation » par sa tante.

Zita, 19 ans, excisée à l’âge de 10 ans, a souffert de complications lors de son mariage. Son mari l’a répudiée, et ses parents ont refusé qu’elle revienne vivre à la maison.

Dans plusieurs cas, les familles préfèrent taire les faits pour « éviter la honte ». Ce silence entretenu renforce le sentiment de culpabilité chez les victimes.

Une réinsertion sociale presque impossible pour certaines

Même lorsque les victimes reçoivent un accompagnement psychologique ou médical, le retour à la vie normale est difficile.

« Qui va embaucher une fille qui a eu une grossesse suite à un viol ? », se demande une assistante sociale rencontrée à Porto-Novo. « Même les employeurs ont des préjugés. »

Les Centres de Prise en Charge Intégrée des Survivantes de Violences Basées sur le Genre (CiPEC-VBG), l’Institut National de la Femme (INF) et plusieurs ONG spécialisées tentent de répondre aux besoins des victimes. Cependant, les moyens restent largement insuffisants. Très peu de communes disposent d’un CiPEC, et l’aide est encore trop concentrée dans les zones urbaines, laissant de nombreuses survivantes en milieu rural sans accompagnement psychologique, médical ou juridique.

Des parcours de résilience grâce à un accompagnement structuré

Tout n’est pas sombre. Certaines femmes parviennent à sortir du cercle de la souffrance grâce à l’appui de structures telles que l’Institut National de la Femme (INF), les Centres Intégrés de Prise en Charge des Survivantes de VBG (CIPES-VBG) et diverses ONG spécialisées. Ces structures offrent une prise en charge holistique, combinant soutien psychologique, assistance juridique et formation professionnelle, permettant ainsi à des survivantes de reconstruire leur vie.

C’est le cas de Clarisse, aujourd’hui couturière. Violée à 14 ans, elle a trouvé refuge dans un centre d’accueil à Porto-Novo. « Je me suis reconstruite point par point, comme une robe abîmée à recoudre. » Aujourd’hui, elle forme d’autres jeunes filles à la couture et raconte son histoire dans les lycées.

Une volonté institutionnelle en marche

Selon Anice Gambari Adam Akpekou, Directrice Générale de la Promotion de la Femme et du Genre au Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), le Bénin a mis en place une infrastructure de gouvernance du genre pour favoriser l’autonomisation des femmes et renforcer la lutte contre les violences. Ce dispositif comprend :

l’Institut National de la Femme (INF),

des Cellules Genre dans 42 ministères,

des Centres de Prise en charge Intégrée (CiPEC) pour les survivantes de VBG,

des Guichets Uniques de Services Sociaux (GUSS) dans toutes les communes,

et des comités communautaires comme “Les Hommes s’engagent”, “Clubs des maris” ou encore “Clubs des mères”, pour impliquer les communautés dans la transformation des normes sociales.

Cette politique vise à rendre la lutte contre les VBG transversale, communautaire et durable, en attaquant les racines mêmes des violences.

Mais le défi reste de renforcer l’accès réel de ces services aux victimes, notamment en zone rurale, et de changer les mentalités à tous les niveaux de la société.

Une responsabilité collective face à une injustice structurelle

Les survivantes ne demandent pas la pitié. Elles demandent le respect, l’écoute et la justice. Elles veulent vivre, travailler, s’éduquer, sans être continuellement réduites à leur traumatisme. Cela passe par : une éducation inclusive sur les droits humains dès le plus jeune âge ; une implication active des chefs religieux et traditionnels ; une protection institutionnelle et communautaire contre les représailles sociales.

Abbas TITILOLA

Avec la collaboration de CeRadis Ong, membre de l’Alliance Droits et Santé