Tout sur la 5ᵉ République

Ce samedi 3 mai 2025 marque un tournant historique pour le Togo. Le pays entre officiellement dans la Cinquième République avec une profonde réforme de son système politique : l’instauration d’un régime parlementaire. Ce basculement institutionnel s’est concrétisé par l’élection de Jean-Lucien Savi de Tové comme président de la République par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Dans le même temps, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a été investi président du Conseil des ministres, nouvelle fonction exécutive clé du régime.

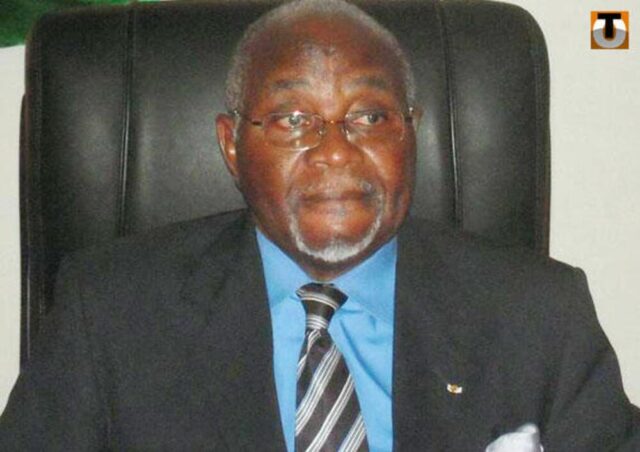

Jean-Lucien Savi de Tové

Jean-Lucien Savi de Tové

À 85 ans, Jean-Lucien Savi de Tové devient le premier président de la Cinquième République togolaise. Connu pour son opposition farouche au régime d’Eyadéma père, il a longtemps milité pour la démocratie et les droits humains. Son élection à ce poste, essentiellement symbolique, est saluée comme un geste de réconciliation historique.

Désormais, le président de la République n’est plus élu au suffrage universel, mais par le Congrès (c’est-à-dire l’ensemble des députés et sénateurs réunis), conformément aux articles 35 à 37 de la nouvelle Constitution. Son mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois. Ses attributions sont limitées : il est le garant de l’unité nationale et représente le pays à l’international, sans réel pouvoir exécutif (article 40).

Le pouvoir exécutif transféré au président du Conseil des ministres

La réforme constitutionnelle a profondément modifié l’architecture du pouvoir au Togo. Le président du Conseil des ministres, poste nouvellement créé, devient le véritable chef de l’exécutif. Il est responsable de la conduite de la politique nationale, nomme les membres du gouvernement, détermine les grandes orientations de l’action publique, et est politiquement responsable devant le Parlement.

Faure Gnassingbé, qui occupait jusqu’ici la fonction de président de la République depuis deux décennies, a été investi dans ce rôle exécutif central. Il exerce son mandat en fonction de la majorité parlementaire, ce qui signifie qu’il reste en poste tant que cette majorité le soutient. Il ne s’agit donc plus d’un mandat à durée fixe comme dans le système présidentiel, mais d’un mandat conditionné à la confiance de l’Assemblée, comme dans la plupart des régimes parlementaires.

Une manœuvre de continuité ou une réforme démocratique ?

Officiellement, cette transition vers un régime parlementaire vise à moderniser les institutions et à favoriser un meilleur équilibre des pouvoirs. Elle répond aussi aux critiques récurrentes sur la concentration du pouvoir entre les mains du chef de l’État.

Mais pour nombre d’observateurs et de voix de l’opposition, cette réforme cache mal une volonté de Faure Gnassingbé de prolonger son règne sous une autre forme. En devenant président du Conseil, il conserve le contrôle effectif du pays tout en respectant formellement la limitation des mandats présidentiels inscrite dans l’ancienne constitution.

L’opposition redoute également une mainmise continue sur le Parlement, qui, en l’état, est dominé par le parti présidentiel, l’Union pour la République (UNIR). Dans un tel contexte, la séparation des pouvoirs risque de rester largement théorique.

Une réforme institutionnelle aux contours majeurs

Plusieurs dispositions de la nouvelle Constitution méritent une attention particulière pour comprendre les implications de ce changement :

Article 35 : Le président de la République est élu par le Congrès pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois.

Article 40 : Le président n’a plus de rôle exécutif ; il est un symbole d’unité et une figure de représentation à l’étranger.

Article 55 et 56 : Le président du Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif, dirige le gouvernement et rend compte au Parlement.

Article 63 : Le Parlement peut renverser le gouvernement par une motion de censure, élément clé du régime parlementaire.

Ces articles, en théorie, ouvrent la voie à une démocratie plus parlementarisée et à un contrôle accru du gouvernement par les représentants du peuple. Mais leur application dépendra de la vitalité des institutions et de l’équilibre politique réel.

Vers une recomposition du jeu politique ?

Ce nouveau régime oblige les partis à revoir leurs stratégies. Le pouvoir ne repose plus sur une élection présidentielle directe, mais sur la capacité à contrôler le Parlement. Cela pourrait encourager des alliances plus dynamiques, voire faire émerger de nouveaux courants.

Pour Faure Gnassingbé, ce changement signifie aussi un défi : conserver une majorité parlementaire stable pour rester à la tête de l’exécutif. À défaut, il pourrait être contraint de quitter le pouvoir, selon les mécanismes classiques des régimes parlementaires.

Une Ve République à l’épreuve du réel

Le Togo vit une transition politique inédite. En apparence, elle marque un tournant vers plus de démocratie institutionnelle. En réalité, elle ouvre de nombreuses questions : le pouvoir sera-t-il réellement redistribué ? Le Parlement pourra-t-il jouer son rôle de contre-pouvoir ? Faure Gnassingbé accepte-t-il vraiment de gouverner autrement ?

Autant d’enjeux que le peuple togolais, les partis politiques et la communauté internationale devront scruter de près dans les mois à venir.